В Калининграде к 80-летию Победы выходит книга «Мадонна в тельняшке» (18+) заместителя директора Историко-художественного музея Сергея Якимова, посвящённая женщинам на Военно-морском флоте. О том, как проходили две волны женской мобилизации во время Великой Отечественной войны; как мужчины и женщины проявляли характер, сталкиваясь на военной службе, и как руководство страны попросило в 1945 году помолчать о женских подвигах, автор книги рассказал в интервью «Новому Калининграду».

— Сергей Александрович, тема истории Великой Отечественной войны в литературе практически бесконечная, но вы выбрали именно женщин на флоте. Почему?

— Я же военный моряк, капитан 1-го ранга запаса, 33 года отслужил в Военно-морском флоте, я был начальником музея Балтийского флота много лет. Служба на флоте всегда считалась настоящей мужской профессией. Я бывал на американских, английских, французских и немецких кораблях. Да, там тоже служат женщины, но там созданы идеальные бытовые условия. Женщины живут в отдельных отсеках, им нельзя улыбнуться даже — сразу могу уволить. Однако отношение к женщинам там другое. Как-то в Балтийск к нам английский корабль пришёл, и у нас были соревнования футбольных команд. Закончился футбол, спортсмены-англичане пошли на корабль, а женщина стала собирать мячи, форму и потом сетку со всем этим добром потянула. Это о чем говорит? Всё чётко у европейцев: мы играем, а ты убираешь.

У нас же в России нет кораблей, где были бы созданы условия для женщин. Наши корабли для войны, они суровые. Заметьте, что все НАТОвские корабли без иллюминаторов, потому что там есть системы кондиционирования. А у нас кондиционер — это иллюминатор.

И тем не менее на Балтийском флоте в Кронштадте есть катер, где чисто женский экипаж. Его на июльском параде в день ВМФ всё время показывают. Газета «Страж Балтики» тут сообщала, что сегодня на Балтфлоте 80 женщин-офицеров, и это я уже не говорю про мичманов, рядовой состав и вольнонаёмных. Их туча просто! А до войны женщины попасть на корабли не могли.

— В конце 1930-х Марина Раскова, Полина Осипенко и Валентина Гризодубова совершили беспересадочный полёт из Москвы на Дальний Восток и стали первыми Героями Советского Союза. Война еще не началась, но женщины от мужчин уже не сильно отставали...

— Да, эта мобилизация, пусть и не военная, даже чуть раньше началась. Заметьте, что мы с вами сейчас наблюдаем похожую ситуацию: в Калининграде нехватка водителей автобусов. Я смотрю, что в прессе уже задумываются, кого бы вместо мужчин найти. Так было и тогда: в 1930-е не хватало рабочих рук, и женщины пошли к станку, на трактор, на самолёт и на пароход. Нужно было их резко притянуть в сферу производства. Те же жёны военнослужащих раньше не работали, но была поставлена политическая задача — всех их заставить работать хоть где-нибудь, пусть даже в магазине или в детском саду.

— Получается, первым этапом была экономическая мобилизация, а вторым — военная?

— Совершенно верно. Однако отношение к женщинам-военным в советской России менялось несколько раз. Этот вопрос активно обсуждался после Гражданской войны. Тогда решили, что хватит женщин-комиссаров, нужны женщины-матери. Тогда же была активная общественная дискуссия по поводу абортов. Женщины считали, что мужчины отнимают их права на самореализацию: «Не хочу рожать, хочу лётчицей быть, а не дома сидеть с ребёнком». Все газеты к этому подключились: «Правда», «Комсомольская правда» и другие. Руководство страны считало, что нужно больше рожать, чтобы население увеличивать. Буквально бои шли общественные. Но в 1939 году был принят закон о воинской службе, по которому женщинам разрешили служить.

— С какого года мнение о необходимости женщин в войсках начало меняться?

— Вот смотрите: 1942 год, мы, отступая, докатились до Кавказа, до Сталинграда, практически до ручки дошли. И тут появился приказ № 227 «Ни шагу назад». Когда запрашивали, можно ли отойти, командование отвечало: «Только в случае смерти».

Тогда же корабельный состав отправили в морскую пехоту, то есть некому стало служить на кораблях. Стали набирать необразованных, ветеранов... И тут власти задумались, где взять резерв. На Северном флоте, в Беломорье, в качестве эксперимента пригласили гражданских радисток и доложили об этом наркому обороны. Стало ясно, что без женщин не обойтись, и решили посчитать, сколько мужских должностей в военно-морском флоте они могут спокойно и без надрыва заменить. Насчитали 9000: это портные, заведующие столовыми, голубеводы, почтальоны и так далее. Потом надо было заменить тех, кто ушел в морскую пехоту.

Но был и ещё один очень важный момент — моральный дух. Моральный дух-то был вообще слабоват, так как драпали почти без остановки. А прибытие женщин, особенно в траншеи, в войска, оно, знаете, укрепляет. Даже сейчас, если где-то у вас коллективе женщина, вы как-то там подсобираетесь.

— А не было такого, что это, наоборот, скажем так, ослабляло дисциплину, расслабляло?

— У меня в книге есть важные статистические факты. Мы можем посмотреть, какой процент девственниц был среди поступавших на службу. Учитывая, что на войне женщины, в отличие от мужчин, постоянно проходили медкомиссии, мы можем увидеть, сколько девственниц осталось в 1943 году и в последующем. Так вот: через год войны сколько было девственниц, практически столько же и осталось. Это лучший медицинский факт, показатель того, что с точки зрения сексуальных отношений девушки вели себя очень достойно.

Походно-полевые жены были и в тылу, и на фронте, конечно. Но в целом, в массе своей, пришедшие на фронт и на флот женщины были необычные. К тому же они были очень образованны.

— Выходит, что они сами сознательно шли воевать и ждали только приказа?

— Был ещё очень малый процент тех, кто шёл, чтобы спастись от трудностей в тылу и чтобы найти мужа. В тылу-то мужиков не осталось, и некоторые на фронт рванули.

— Что ещё можно сказать о том, какие это были девушки? Насколько они были, к примеру, готовы физически к нагрузкам в боевых условиях?

— У меня есть статистические данные от врачей, которые осматривали женское пополнение Балтийского флота. Эти врачи осматривали женщин и ставили плюс или минус. У терапевта плюс получили 45% мобилизованных, то есть это число полностью здоровых. У гинекологов — 94,5%, у хирургов — 71%, у окулистов — 92% и так далее. Это говорит о чём? О том, что девушки пришли здоровые. Каждая третья прошла медосмотр на «отлично». Есть еще статистика по среднему росту. Самые высокие пришли из Ярославля, а «дюймовочки» — из Иваново. Средний вес кандидаток составлял 53,9 кг. Ярославские и кировчанки были более упитанными. Вели половую жизнь 27,5% призывниц. Венерических заболеваний практически не выявили. Тихоокеанцы тоже докладывали, что прибывшие к ним на службу девушки представляют здоровый и полноценный в физическом отношении контингент.

Они, кстати, отмечали, что сибирячки — это «кровь с молоком, на лицах румянец, да и характер что надо, смышленый и расторопный». При этом о южанках и ленинградках докладывали, что это «кожа до кости».

Четверть призыва имела высшее образование, а больше половины окончили 7–9 классов (по сегодняшний меркам это можно сравнить с окончившими институт заочно). Вообще, военкомам поставили контрольные цифры в 25 тысяч, и они массово забирали всех. Во время первой весенней волны они успели набрать 15 033 девушки, а во второй (осенний) призыв сильно меньше — 5 258. И девушки там уже были, так скажем, «пообтёртые жизнью». Адмиралы просили распущенных в половом отношении на флот не призывать, «так как их пребывание в частях вредно и может привести к тяжёлым последствиям». Но опасения были напрасны, потому что врачи заключили, что девушки здоровы полностью. Их определяли в авиацию и учили шифровальному делу.

— Мужской контингент по качеству сильно отличался?

— Отличия были очень показательными. Самых лучших-то мобилизовали ещё в 41-м и в начале 42-го. Из тыла выгребали уже вплоть до инвалидов и неучей. Из тюрем начинали брать. То есть женское пополнение пришло как мощный боевой отряд, как стержень. Отмечалось также, что девушки были сильно возбуждены, то есть вели себя шумно, по-боевому.

— Но ведь от общего числа мужчин это всё равно был очень небольшой процент?

— Конечно. Где-то пять процентов максимум. Их же 25 тысяч призывали всего на флот.

Кстати, несмотря на небольшое количество женщин, «Абвер» пытался и в этот контингент внедрить своих агентов. Известно об их выявлении на политических комиссиях. Кстати, бывали и такие, кто на комиссиях заявлял, что не хочет на фронт, они кричали: «Не хочу! Меня обманули! Хочу домой!» Им возвращали документы с припиской «не достойна».

— Вы сказали про 9000 должностей, которые могли заместить женщины. У командующих флотов спрашивали, нужен ли им такой контингент?

— Да, а те в свою очередь поинтересовались у личного состава. И вот смотрите что им отвечали. Разведка ответила: «Кошки и женщины — это к несчастью». Один из механиков флота заявил: «Балетные девушки нам не нужны. Гаечный ключ тяжелее поварешки. Как они будут вращать механизм? Руки в мозолях, одежда в грязи, борьба за живучесть, стресс, да и только». Или вот ответ из училища: «Лаборанток нам нельзя. Вместо учёбы будут романы». Другими словами, с флотов приходили в основном отрицательные ответы. Но сверху, из наркомата обороны им заявили: «Все резервы исчерпаны, а осенний призыв далеко». Так было в 1942 году. С трудом тогда дополнительно набрали сотню мужчин. Все ребята покрепче уже ушли на войну, а эти лечились от ран и болезней.

— Набор женщин был открытым?

— Приказ о женском призыве готовили тайно. В майские дни 42-го о нём доложили Сталину. Решили отправить на флот комсомолок и не комсомолок из числа добровольцев. Адмирал Кузнецов, который был народным комиссаром Военно-морского флота, приказал начать мобилизацию женщин с 15 июня 1942 года.

Если в общем говорить о женском призыве, то первых призвали ещё в 1941 году в ПВО Москвы. Это был первый опыт такого глобального призыва. Глобальный же призыв на флот начался лишь летом 42-го. Тогда же в разные области разослали агитаторов.

Комсомол приглашал девушек в райкомы и спрашивал: «Хотите фронту помочь? Знаете, что в стране происходит?» Когда в ответ спрашивали: «На картошку?», им отвечали: «Под бомбёжку!»

— Выходит, сами девушки не верили что им дадут настоящую мужскую работу?

— Дело в том, что некоторым девушкам, действительно, только обещания давали либо присылали отписки. Брали не всех и решения принимали с разной скоростью. Но вот наша калининградка Тоня Усова, например, была мобилизована на Северный флот прямо в лесу, где она валила деревья. То есть она уже занималась мужской работой.

— Как их распределяли после призыва?

— При распределении женщин после обучения у командования началась небольшая паника. Что с ними делать, не совсем понимали. Однако распределяли по необходимости. Основная часть шла в школы, где их полгода учили на радистов, телеграфистов, химиков, коков. Как комиссию прошли — сразу отправляли в Кронштадт, где находился огромный учебный отряд. Учились там до лета-зимы 1943 года, после чего распределяли по заявкам с флотов. Балтийские и Северный флот получили больше всех.

— Вы говорите, что призыв женщин на фронт поднимал боевой дух красноармейцев и краснофлотцев. А не было обратного эффекта?

— Иногда были разговоры такого плана: «Теперь будут матросы в юбках. Значит, не стало братишек». Но надо понимать, что тыл тоже крепко взяли в оборот и подобные слухи распространять не позволяли.

— Противник как-то использовал в пропаганде женский вопрос?

— В архиве Министерства обороны я нашёл очень интересный документ. В руки сотрудников «Смерша» ближе к концу войны попали важные бумаги, в их числе был бюллетень, носивший секретный характер, для высших чинов СС и полиции. В нём говорилось о положении женщин в Советском Союзе, то есть немцы провели собственный анализ и сделали вывод (этот документ нигде ранее не публиковался), что мужчины в оккупации не играют руководящей роли: «Противник сражается против нас не только на фронте, но и у нас в тылу, а его политическое оружие не менее сильно и многочисленно, чем его материальное оружие. На фронте он использует главным образом мужчин, в тылу женщин».

Был сделан важнейший вывод: «Тот, кто склонит на свою сторону женщин Востока, тот склонит на свою сторону и Россию!» Но эти здравые мысли не помогли, они запоздали. Далее в бюллетене говорилось, что советская женщина «проявляет поразительную жажду ко всему, что исходит из Запада, но как только она не видит над собой русского неба с разными чарующими красками, часто упорно отвергает лучшее». Они также пишут, что советская женщина считает, что «в Советском Союзе на женщину смотрят как на человека, а не как на бабу или проститутку». То есть о правах личности в СССР тут сообщают сами немцы! Они признают, что оккупационные власти ошиблись, представляете? Противник сделал вывод, что его отношение в зонах оккупации было в корне неверным. Видите, как они пишут? Мы, мол, к ним относимся как к рабам, как у тупому бессловесному рабочему скоту, оскорбляем их и так далее, а русские женщины, как оказалось, часто немецкий язык знают, потому что их в школе хорошо учили, и знают разницу между «ты» и «вы». Вывод о необходимости привлечь на свою сторону русских женщин — это фантастический вывод! Это сенсация!

— Женская мобилизация была публичной? О ней писали в газетах?

— О женском призыве запретили писать до особого распоряжения. Первые заметки о нём появились только в 1943 году.

— Советское командование понимало, что в пропагандистском плане это был бы козырь для врага?

— Совершенно верно. Противник мог бы рассказывать своим солдатам, что у русских некому воевать. Отчасти это так и было. Адмирал Кузнецов, кстати, требовал от подчиненных, чтобы они уяснили всю государственную важность мобилизационных мероприятий. Он требовал понять, что ресурсы пополнения резко ограничены, что дорог каждый молодой боец.

— У женщин наверняка и во время учебки были проблемы. Не было же, наверное, преподавателей-женщин?

— Конечно, проблемы и там сразу начались. Мужчины подшучивали постоянно, даже немного издевались. Вот привели девушек, например, в учебный отряд, а морской терминологии они не знали. Спросят они у моряков, где воду набрать, а им отвечают: «В гальюне». Были и прочие подобные шутки про «плавает то, что в сортире» и так далее. Мужчин из учебных отрядов озадачивали, чтобы они строжили мобилизованных женщин, а женщины стеснялись, когда их учили отданию чести. Они отвечали: «Не будем!» Тогда им подробно разъясняли, что, если они видят начальника, его надо приветствовать. Повторный же приказ «отдать честь» вызывал раздражение, девушки иногда даже прятались и ожидали в укрытии, когда пройдет командир. Начиналась и какая-то чисто бытовая ругань. Вот послали их мыть пол. Одна говорила «моем с этой стороны», а другая — «нет, с этой». Были и нарушения вроде гадания на картах.

— На флоте им было некомфортно?

— Именно. Их ругали и за сон на посту, и за грубость, потому что они часто хамили. У каждой десятой были взыскания. Они считали, что старшие по званию придираются ко всякому пустяку: к плохо заправленным койкам, к нечищенному оружию, к обуви, которая не блестит, к лужицам после влажной уборки. Женщины, кстати, по-своему мстили. Учитывая, что среди них многие были с хорошим образованием, смеялись, когда командиры говорили «долаживайте» вместо «докладывайте». Или вот краснофлотка Вера Семёнова вспоминала, что за то, что они с подругой не отдали честь командиру роты, их заставили стоять на мостике и отдавать честь всем проходящим мимо. Вот она пишет: «Мы думали, что он не наблюдает за нами, а оказалось, что он внимательно смотрел из окна. Прибегает дежурный и передает: „Ещё на час командир продлил наказание“». Осенью, когда пошли дожди, Семёнова стояла в карауле. Она услышала шаги командира и предупредила, что будет стрелять, если он не скажет пароль. Но шаги приближались. Послышалась только фраза: «Свои, ты что, не узнаёшь?» В общем, Семёнова передёрнула затвор и приказала: «Ложись!». Командир не решился ослушаться и ожидал караульных, лёжа в грязи. Конечно, она узнала командира, но решила проучить за мостик.

— Получается, ваша книга написана на основании архивов и мемуаров? Откуда ещё черпали информацию?

— Одно время я собирал воспоминания о службе на флоте у калининградок, многие из них уже ушли из жизни. Тут собрана огромная документальная база. Я пользовался данными Российского государственного архива Военно-морского флота (город Санкт-Петербург), Центрального архива Министерства обороны (город Подольск), архивом нашего Историко-художественного музея (у нас тоже большая документальная база). Безусловно, со многими женщинами-краснофлотцами я лично был знаком.

— Выводы по итогам мобилизации руководителями страны какие-то были сделаны?

— Спустя год провели анализ. Оказалось, что женский набор оправдал ожидания. Однако действующие моряки часто принимали их в штыки. Называли их «батальоном смерти», «матросами в юбке», «девками» и ещё более оскорбительно «коровами», «стервами», «гальюнными неряхами», «полковыми куклами», «морскими чучелами», «полуматросами» и «эрзац-моряками». Девушки же старшим по званию иногда предъявляли, что те «окончили два класса и коридор», требовали относиться к себе уважительно. Я упоминаю историю, когда лейтенанту перед строем девушки сказали: «Вначале окончите институт, а потом извольте командовать нами! Научить не научите, а калеками оставите». Примерно таким вот и было их вхождение в боевую семью.

Девушки по команде «подъём» не спеша одевались, стыдились мужчин, заходивших в их кубрик. Была, например, история, когда старшина, откинувший одеяло, получил между глаз. Был суд. Девушка оказалась беременной. Ей повезло: судьи решили, что пусть дома рожает.

В мемуарной литературе я часто встречал эпизоды, где девушки жаловались, что ласковых слов они на флоте не слыхали. Писали, к примеру, такое: «Только бы не кричали, а сказали по-человечески. Если будут кричать, хоть убейте, а делать не будем. Мы хотим эмоционального равенства, взаимного уважения. Мужчина не властен над нами!»

Вот представьте, к вам в подразделение присылают такое вот своенравное пополнение. Молодые офицеры, которые привыкли, что им подчиняются, когда слышали в ответ такое, срывались. А вот офицеры постарше были мудрее, они искали подход, маневрировали, ласково объясняли, что военные люди должны жить по уставу.

Обратной стороной стало то, что некоторые женщины начали ходить вразвалку и материться. Ухарское поведение они считали достоинством, «стреляли» табачок.

Есть данные по проступкам на Краснознамённом Балтийском флоте за первый год службы. Девушки совершили более полутора тысяч проступков: грубили, нежились в постели, не держали язык за зубами, плохо следили за оружием. Некоторые получали такие характеристики: «ценности для службы в ВМФ не представляет», «слабохарактерная», «обидчивая», «неисполнительная», «мнительная», «в бытовом отношении распущенная», «на замечания не реагирует», «увиливает от работы». Некоторых девушек переводили из одной части в другую, охотно сажали на гауптвахту, но в штрафные роты их отправлять запретили. Представьте, что были офицеры, которые совсем потеряли берега и собирались их туда отправить.

— В бытовом и хозяйственном плане государство тоже наверняка успело столкнуться с проблемами, вызванными женской мобилизацией. Та же военная форма. Её ведь не шили специально для девушек?

— Перед войной хотели пошить 15 тысяч комплектов женской формы. Завезли чёрный драп, габардин, хорошие ткани, однако практически ничего из этого не осталось. Часть сожгли, часть попала к немцам в качестве трофеев, на складах остались только рубашки большого размера, кальсоны, помада и лак для ногтей. Санинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты Екатерина Михайлова вспоминала, что мужские брюки она завязывала бинтами у подбородка, а форменку ей выдали ниже колен. Она писала, что внешний вид девушек был просто ужасен. Вопрос с женской формой в мае 42-го решал лично адмирал Кузнецов. От выкройки до готового изделия прошла всего неделя. А до этого многие заступили на службу в гражданской одежде. Были и проблемы с нижним бельём: четыре пары чулок, панталоны, две пары портянок, гребёнка, два гигиенических пояса, полотенце, держатель для чулок и два бюстгальтера выдавались на год. Хватало же этого на пару месяцев. Девушки сами кроили трусы с заниженной талией, просили для этого у лётчиков парашютный шёлк. Носить мужские трусы они считали позором: «Вот умрёшь за Родину, а они на тебе».

— О позитивном опыте из статистики можно какие-то выводы сделать?

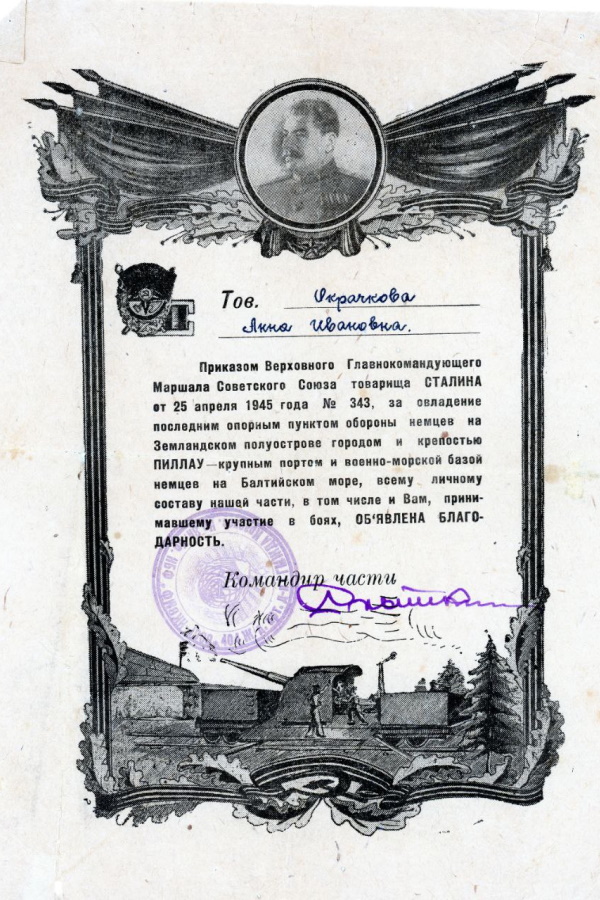

— Конечно! На 1 апреля 1946 года на флоте 5 636 женщин было награждено орденами и медалями. Летом 1945 года на флоте служило 19 258 женщин в том числе 2121 офицер. Правда, тихоокеанцев считали отдельно: 5313 морячек и 369 женщин-офицеров. Отмечу, что общая численность женского пола не превышала 3,4% штатной численности ВМФ. Однако в целом к истории женской мобилизации власти старались не возвращаться.

— Как женщины возвращались с войны домой? Их поощряли сверх нормы или довольствие было стандартным?

— При увольнении с флота женщинам денежные премии давали, которые начислялись за всю войну (450 рублей рядовым, а офицерам могли и 1800 дать). Они могли приобрести на эти деньги в том числе трофейные вещи. Я привожу в книге пример стоимости этих вещей:

— пара хлопчатобумажных чулок — 2 рубля,

— шерстяных — 6 рублей,

— шёлковых — 12 рублей,

— сорочка 5 рублей,

— шерстяной костюм — 200 рублей,

— зимнее шерстяное пальто — 250 рублей,

— пара хромовых сапог — 345 рублей.

Ещё давали продукты, пуд разных вкусностей, пару кусков туалетного мыла и папиросы. Наша калининградка Зина Романова вспоминала, что из Румынии она вывезла корову. Доставить её помогали катерники. Она с мужем (он тоже моряк) здесь осталась. Были и другие трофеи: зеркала, велосипеды, приемники, часы, швейные машинки.

— Почему мы много знаем про лётчиц, про тех же «ночных ведьм», а про женщин на флоте почти ничего не известно?

— А вы знаете, что произошло летом 45-го года? Глава правительства Михаил Калинин собрал на встречу женщин, в том числе и морячек. Содержание разговора было примерно таким: «Девушки, вы герои, вы молодцы, но война закончилась, поэтому давайте мы не будем говорить о войне». Таким образом, был наложен запрет на рассказ о женщинах на фронте, их попросили не говорить о своих заслугах и не зазнаваться. До 1965 года они сидели тихо, свои медали попрятали в шкафы и никому их не показывали. Тогда же началась травля, появились рассказы про «медали за половые заслуги».

Советскому Союзу почему-то было стыдно признавать, что наши женщины воевали. На тот момент мобилизовали женщин во многих странах, но нигде, ни в одной стране, кроме СССР, женщины массово не брали в руки оружие. Гитлер запретил немецким женщинам брать оружие. В Англии не воевали, в Америке не воевали, везде они были во вспомогательных войсках. А у нас женщина — это летчик, танкист, снайпер, артиллерист, морской пехотинец... Это было неловко, и поэтому женщин сразу после войны отбросили в тень.

День Победы, как вы помните, официально при Брежневе только праздновать начали. Женщинам тогда уделяли внимание, но тоже скромное совсем. А до этого многие фронтовички даже работу себе найти не могли! Другими словами, демобилизовавшимся женщинам было труднее внедриться в гражданскую жизнь, чем мужикам. Им было трудно даже просто найти мужа на гражданке, так как в обществе распространились обидные рассказы про ППЖ (походно-полевые жёны — прим. «Нового Калининграда»), и государство этому отпор не давало. Женщины-фронтовички остались один на один со своими проблемами, они даже в семьях старались не рассказывать о своём участии в войне. Вот кто знает, в честь кого у нас Константиновка в Гурьевском районе названа? Её назвали в честь Героя Советского Союза, лётчицы Тамары Константиновой. Но зато все знают, в честь кого названы Нестеров, Черняховск, Гусев, Мамоново и Ладушкин. Это я к тому, что женщин оттёрли. Мужики стали писать мемуары, в которых они практически ничего о женщинах не говорят. Сегодня ситуация меняется.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», архив Сергея Якимова

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав

Ctrl+Enter

© 2003-2025

© 2003-2025